Grenzen gezogen

Geschubst werden oder beleidigt, angefasst werden, obwohl man das nicht will – das sind Grenzverletzungen. Genauso wie körperliche Gewalt oder Vandalismus. Doch wie soll man darauf reagieren? Was, wenn man Mühe hat, damit umzugehen? Oder wenn das Gegenüber sich vielleicht nicht im Klaren darüber ist, gerade eine Grenze überschritten zu haben? Solche Fragen sind schwierig zu beantworten – noch mehr in einem Kontext, in welchem Menschen mit Beeinträchtigung leben und arbeiten. In einem grossen Betrieb wie Brändi mit 15 Standorten, 700 Fachpersonen und 1300 Klient:innen braucht es deshalb klare Regeln und Strukturen. Dafür wurde im Mai dieses Jahres die interne Präventions- und Meldestelle gegründet. Die Vorbereitungen dazu liefen jedoch schon seit Längerem. Während rund zwei Jahren wurde an einem Verhaltenskodex und einem Konzept gearbeitet.

Erste Erfahrungen

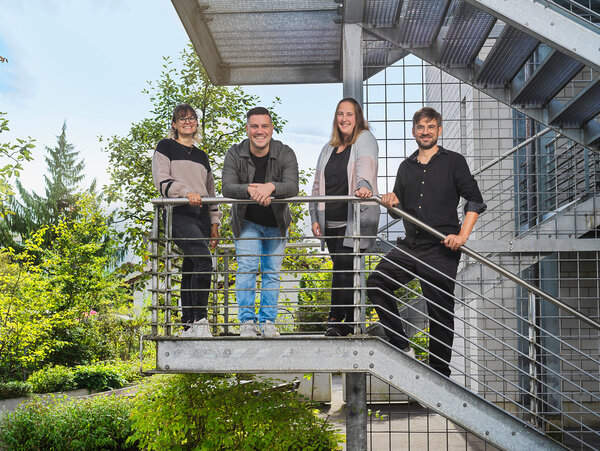

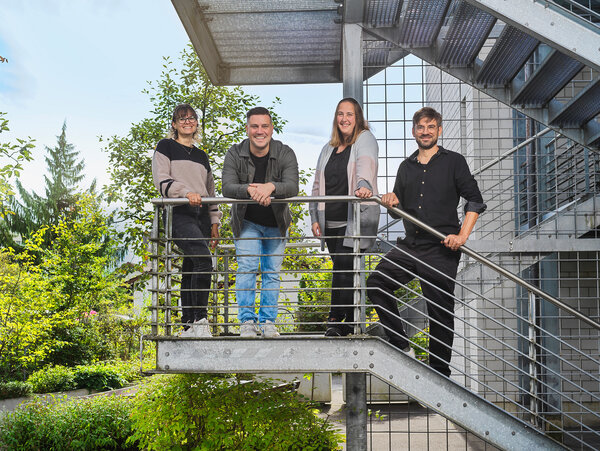

Die Sitzung im Obergeschoss des Brändi Hauptgebäudes in Kriens beginnt an diesem Morgen um 08.30 Uhr wie so viele andere. Durch das offene Fenster sind Vogelgezwitscher und Zuggeratter zu hören, es trifft sich die Meldestelle. Die Meldestelle ist eine kleine Abteilung, die seit vergangenem Mai als Ansprechpartnerin für interne Grenzverletzungen amtet. Leiterin Sarah Keiser arbeitet hier mit Regina Steinmann, David Siegrist und Samuel Zumbühl zusammen – in zusammengerechnet 170 Stellenprozenten. Alle Meldestelle-Mitglieder sind neben ihrem Teilzeitpensum auch in unterschiedlichen Bereichen bei Brändi tätig: im Wohnen, Arbeiten, in der Berufsschule. Die unterschiedlichen Voraussetzungen und Tätigkeitsbereiche kommen der Gruppe und der Bearbeitung von Fällen zugute, betont Sarah Keiser. «Wir lernen voneinander, bauen als Team so immer mehr Wissen auf», das sei nach wenigen Monaten spürbar geworden.

Seit Gründung der Stelle sind über 60 Meldungen eingegangen. «Wir sind sehr froh, dass gemeldet wird», sagt Sarah Keiser. «Denn das bedeutet : Das Personal ist achtsam und fragt nach, wenn etwas vorfällt. So soll es sein.» Die meisten der gemeldeten Fälle beträfen Handgreiflichkeiten und verbale Konflikte unter Klient:innen, aber auch Ausfälligkeiten dem Personal gegenüber. Auf der Traktandenliste der Sitzung stehen jedoch erst mal grundsätzliche Punkte – die konkreten Fälle werden anschliessend hinter verschlossenen Türen besprochen. Es geht nach technischen Einsichtsfragen bei strafrechtlich relevanten Fällen auch um die Vorlage für den ersten Rechenschaftsbericht. Es geht um die Schulung der Zivildienstleistenden und um den Flyer in einfacher Sprache. «Es gibt gute und schlechte Geheimnisse», wird auf diesem Flyer erklärt. «Gute Geheimnisse fühlen sich gut an und sie schaden niemandem. Schlechte Geheimnisse fühlen sich schlecht an. Sie können dir Angst machen und dich belasten.»

Erprobter Standard

Aufgeschlüsselt werden die Grenzverletzungen in physische, psychische, sexualisierte, materielle oder strukturelle. Diese können absichtlich oder unabsichtlich aufgrund eines unterschiedlichen Entwicklungsstandes, aus Unkenntnis, Nichtbeachten von Verhaltensregeln, unterschiedlichem Empfinden von Nähe und Distanz oder einer psychischen Störung in Bezug auf den Umgang mit Macht oder sexuellen Neigungen geschehen. Wenn eine Grenzverletzung bei der Meldestelle eingeht, wird diese nach Bündner Standard eingestuft. «Dabei handelt es sich um ein Einstufungsraster mit vier Stufen, das Verantwortlichkeiten, einzuleitende Abklärungen und auszulösende Prozesse klar definiert», so Sarah Keiser. Anhand dieses Standards kann die Meldestelle konkrete Massnahmen einleiten. Nötige Informationen werden an die Leitung weitergegeben oder auch externe Fachstellen dazugeholt. Der Bündner Standard ist ein Instrument zur Prävention und Bearbeitung von Grenzverletzungen. Und wie der Name vermuten lässt, wurde dieser in Graubünden erstmals eingeführt, ist jedoch bis heute weit darüber hinaus im Einsatz.

Kritische Stimmen

Die Meldestelle jedoch übernimmt nicht nur die Fallbetreuung. Auch zur Unterstützung aller Beteiligten ist sie da. Sowie für die Nachsorge, bevor ein Fall abgeschlossen wird – für das Führen einer anonymen Statistik ebenfalls und den regelmässigen Rechenschaftsbericht. Dazu kommen Schulungen und Sensibilisierung der Fachpersonen und Klient:innen. All die Arbeiten führen dazu,

dass die Klarheit massiv gestiegen ist, wie in bestimmten Situationen reagiert werden soll. Das nimmt Druck vom Personal. Es gibt ein klares Vorgehen und klare Kriterien, nach welchen im ganzen Unternehmen beurteilt wird – und persönliche Bewertungen werden somit weniger wichtig. Auch wächst die Erfahrung der Meldestelle mit jedem Fall und kann gesammelt und weiterhin eingesetzt werden. «Wegschauen wird schwieriger und Unterstützung ist niederschwellig und schnell erreichbar», sagt Sarah Keiser. Manchmal werde auch kein Fall eröffnet, dann gehe es vielleicht bloss darum, diskret zuzuhören und zu beraten.

Es habe auch kritische Rückmeldungen gegeben, wird in der Sitzung diskutiert. Einige Stimmen hätten es übertrieben gefunden, andere Bedenken geäussert, dass aus Trotz Falschanschuldigungen passieren könnten. Personen würden vielleicht durch die Sensibilisierung erst auf die Idee kommen, sich damit Aufmerksamkeit zu verschaffen. Gleichzeitig müsse man sagen: Vor wenigen Jahren habe man beim Thema Sexualität dieselben Diskussionen gehabt, hätten einige Personen davor gewarnt, schlafende Hunde zu wecken. Dabei sei es bitter nötig gewesen, das Thema endlich auf die Agenda zu bringen.